Français de droit, Caribéens de cœur et d’histoire, les Guadeloupéens portent une double appartenance : européenne par la République, caribéenne, héritée des profondes transformations liées à la traite négrière.

Leur identité métissée se reflète puissamment dans des pratiques culturelles riches, nées du croisement des influences africaines, indiennes, asiatiques et moyen-orientales, issues des migrations successives après l’abolition de l’esclavage. Cette diversité est synonyme de créations artistiques uniques et mériterait une bien plus grande reconnaissance sur la scène internationale.

Pourtant, la culture peine à exister autrement que sous une forme patrimoniale figée. Le territoire semble manquer d’une réelle ambition culturelle pour structurer durablement le secteur, soutenir la formation des artistes et faire de la culture un levier de développement et d’émancipation.

Sur un territoire où l’héritage colonial se conjugue aux défis de la mondialisation, la fermeture du Centre des Arts et de la Culture (CAC) de Pointe-à-Pitre résonne comme un signal d’alarme. Pendant longtemps le lieu phare de la création caribéenne, il est fermé depuis 2008 et est devenu le symbole d’un désengagement institutionnel aux yeux de nombreux artistes. Pourtant, ce vide a suscité une renaissance inattendue. En juillet 2021, artistes et collectifs militants décident d’occuper le bâtiment, amorçant ainsi une forme de réappropriation culturelle et citoyenne.

Dans un territoire encore traversé par des logiques postcoloniales, comment les artistes peuvent-ils se réapproprier des espaces abandonnés par le pouvoir ? Comment la culture peut-elle devenir un outil de résistance et d’émancipation ?

Formation du squat et premières intentions politiques : d’un lieu à l’abandon à un bastion de création

En février 1976, la mairie de Pointe-à-pitre initie la construction d’un édifice culturel d’envergure : 7000m2 d’espaces à vocation sociale et éducative. Le CAC est inauguré trois ans plus tard. Il donne accès aux artistes et au grand public à plusieurs salles de spectacle de 300 à 1 200 places, à une médiathèque, à une école de danse et de musique, à un centre de conférences et à des espaces d’exposition. Rapidement, le lieu créé l’émulation et devient un centre névralgique de la création caribéenne. On y croisait alors des artistes de tous horizons, venus cocréer, expérimenter ou se professionnaliser au contact des autres.

« C’était un lieu où tout était possible dans les années 80. La scène locale s’y formait, mais surtout s’y confrontait. Il y avait une vraie effervescence », relate Laurence Maquiaba, productrice de festivals en Guadeloupe.

Cependant, en 2008, la mairie de Pointe-à-Pitre décide de fermer le bâtiment dans le cadre de travaux d’extension et de modernisation prévus sur trois ans. La gestion des travaux du Centre est transférée à la communauté d’agglomération de Cap Excellence en 2011, après sa création en 2009. Faute de financements suffisants et d’un budget initialement sous-évalué à hauteur de 16 millions d’euros, qui ne tint ni compte du désamiantage ni des nouvelles normes parasismiques européennes, le chantier s’enlise. La société Hydro Gec, chargée des travaux, fait faillite et est liquidée en justice en juin 2020. Le coût global des travaux est réévalué et atteint 39 millions d’euros. Cap Excellence, qui avait déjà mobilisé 17 millions d’euros de ses fonds propres, est alors dans l’incapacité de boucler le financement.

Depuis 2008, les travaux avaient déjà été interrompus à plusieurs reprises, jusqu’à un arrêt total du chantier fin 2020. Depuis 16 ans, le CAC est devenu le symbole d’un abandon des pouvoirs publics et d’un désintérêt pour la création artistique sur un territoire pourtant riche de talents.

C’est dans ce contexte que le 5 juillet 2021, un collectif de militants nationalistes, l’Alyans Nasyonal Gwadloup (ANG), décide d’occuper le bâtiment. Cette occupation naît d’une rumeur : la possible vente du lieu. Mais au-delà de la sauvegarde d’un bâtiment, c’est la place même de la culture guadeloupéenne qui est questionnée.

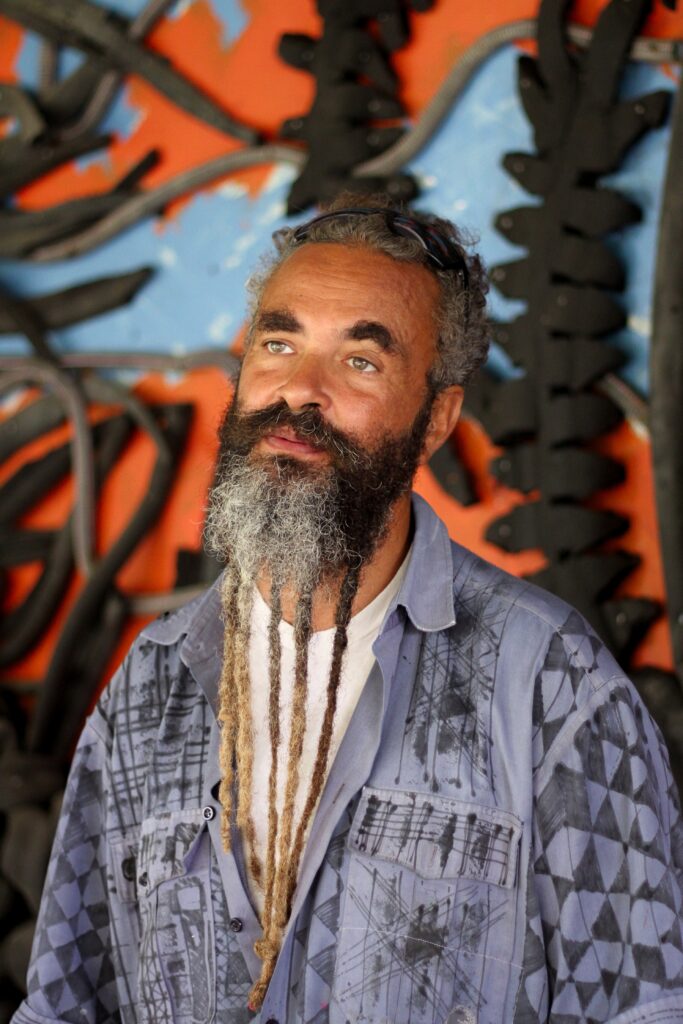

« Au départ, quand nous sommes entrés dans le Centre des Arts, nous n’étions pas supposés rester aussi longtemps. Mais rien ne bougeait. Au-delà de la réhabilitation, il fallait provoquer un vrai débat sur la politique culturelle locale », explique Joël Nankin, peintre, musicien-fondateur du groupe Akiyo et membre de l’alliance politique à l’origine de l’occupation.

Copyright : Delphine Brd (IG : delphine___brd)

En Guadeloupe, la compétence culturelle est divisée entre plusieurs institutions : le Département, chargé de l’éducation populaire ; la Région, en lien avec l’économie culturelle ; et l’État via la Direction des Affaires Culturelles (DAC), pour la création artistique. Un millefeuille institutionnel où chacun agit de son côté, sans véritable coordination.

Cette absence de vision politique alimente la colère, mais aussi l’envie de réinventer. L’occupation du CAC posera les bases d’une mobilisation artistique plus large. Dix mois plus tard, elle donnera naissance au Kolectif Awtis Rezistans – artistes en résistance en français, un regroupement de plus de 200 artistes qui revendique un lieu de création libre, autonome et fédérateur.

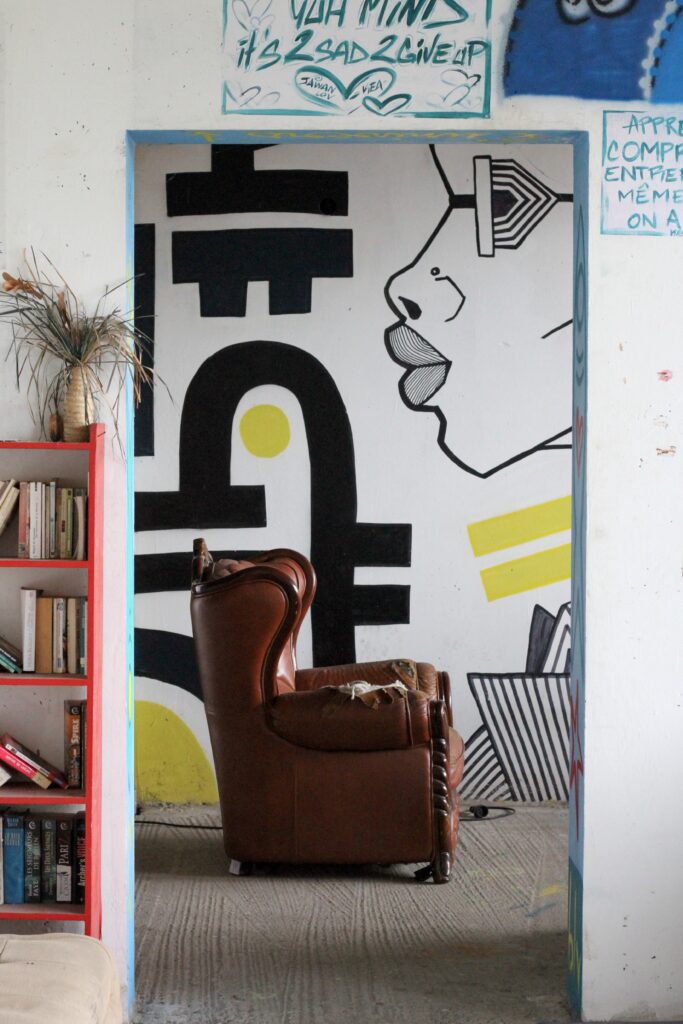

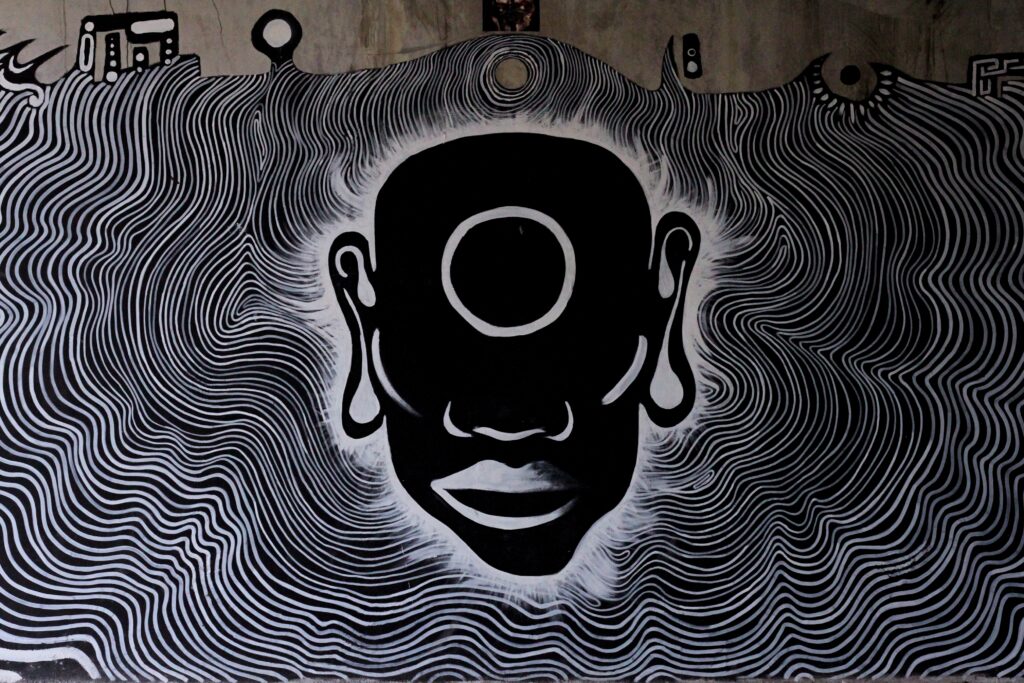

Un lieu réinventé : le CAC comme laboratoire artistique et social autonome

Dans les entrailles du chantier abandonné, la création reprend racine. Les artistes ont détourné les vestiges du bâtiment pour en faire matière première. Le béton cassé, les tuyaux rouillés, les grillages tordus deviennent sculptures, installations, toiles. Les marches d’escalier se transforment en bibliothèque. À l’arrière, dans une cour improvisée, des tables collectives accueillent repas, discussions, moments de repos. Le lieu vit.

Joël Nankin, premier commissaire d’exposition du lieu, confie : « Je ne voulais pas en faire un simple squat, mais un espace muséal qualitatif, un lieu d’exposition ouvert. »

Le Kolectif fonctionne sur quatre axes : une programmation artistique libre, le soutien aux créateurs, la médiation culturelle et une prise de parole à destination des politiques. Des spectacles, des débats, des projections, des résidences et des ateliers pour enfants se succèdent dans un agenda chargé et presque toujours gratuit.

Cependant, le lieu va bien au-delà d’un espace culturel. Il est devenu un point d’ancrage social. « Des familles entières ont mis les pieds pour la première fois dans un musée ou un vernissage grâce au CAC. On accueille aussi des publics précaires, des femmes en difficulté, des personnes isolées. C’est devenu un lieu d’insertion, de refuge, d’échanges », souligne JaWanLov, Responsable de la communication du CAC et mobilisée dans l’organisation quotidienne.

Copyright : Delphine Brd (IG : delphine___brd)

Malgré l’ampleur du mouvement, aucune reconnaissance officielle ne vient. Pas de convention, pas de soutien structurant. Cap Excellence, propriétaire du bâtiment, tolère l’occupation (la communauté d’agglomération n’a jamais porté plainte contre le Kolectif), mais ne l’encadre pas.

« Ils ne partagent pas la même vision que nous sur ce lieu et passent à côté de ce qu’il représente. Ce mouvement aurait dû être accompagné, pas étouffé », déplore Anthony Vila dit Antonwé, Commissaire d’exposition et créateur d’événements au CAC depuis 2024.

Fin 2023, une convention de reprise des travaux a été signée avec l’État avec, à la clé, une subvention d’un montant de 1,2 million d’euros. « Sans nous, le bâtiment aurait été rasé ou vendu depuis longtemps. Notre présence a forcé l’État à se mobiliser sur le dossier afin qu’il avance. », affirme Anthony.

Ainsi, le Kolectif aurait non seulement empêché la liquidation d’un bien public, mais a également réorganisé un tissu artistique éclaté. « Avant, les artistes travaillaient chacun de leur côté. Ici, ils se sont côtoyés et reconnus. Ils ont créé ensemble. Nous avons pu monter une exposition avec 56 artistes, majoritairement guadeloupéens. Avant la reprise du CAC, ce n’était pas possible. », souligne Anthony.

Copyright : Delphine Brd (IG : delphine___brd)

L’expérience du CAC a révélé un besoin criant de lieux, de formations et de projets structurants pour le secteur culturel guadeloupéen. Comme le rappelle Jean-Paul Custos dit Papyon, Président de l’association Esprit Hip-Hop et membre du Kolectif : « Nous aimerions que ceux qui détiennent les leviers du pouvoir fassent leur travail, qu’ils arrêtent de négliger notre culture sauf quand il s’agit de la mettre en vitrine. »

De son côté, Cap Excellence reconnaît la valeur culturelle de l’occupation en nuançant le désengagement qui leur est reproché. Jocelyne Daril, Directrice des politiques culturelles, affirme : « Il est difficile pour les décideurs de satisfaire tous les champs disciplinaires et de métiers liés aux arts et à la culture sur un territoire aussi petit. Par ailleurs, depuis la fermeture du CAC, de nouvelles infrastructures ont vu le jour. Il est donc nécessaire de repenser les fonctions du lieu en tenant compte de l’existant. »

Depuis 2021, le Centre des arts est autogéré et vit sans budget, sans statut, sans sécurité juridique. Et pourtant, il est plus vivant que jamais. Il cristallise une aspiration profonde à une culture de proximité, libre et ouverte.

Les perspectives depuis le CAC : quelle politique culturelle pour la Guadeloupe ?

Après quatre années d’occupation artistique, le CAC est devenu un véritable laboratoire d’initiatives, un carrefour d’idées et un modèle alternatif de gestion culturelle. Face à l’absence de reconnaissance institutionnelle, les membres du Kolectif ont fondé Kwy Akilti, une association destinée à structurer l’autogestion du lieu et à ouvrir un dialogue plus clair avec les pouvoir publics. Leur ambition est de construire une gouvernance partagée du CAC, capable d’assurer la pérennité des activités culturelles et de garantir l’indépendance des artistes.

« Nous avons proposé que le rez-de-chaussée du Centre soit cogéré par les artistes, à travers un appel à projets. Ce lieu pourrait fonctionner indépendamment des institutions, tout en conservant sa vocation sociale. », précise Laurence Maquiaba, aujourd’hui à la tête de Kwy Akilti.

En quatre ans, plus de 300 œuvres ont été créées, 60 000 visites ont été enregistrées, des artistes guadeloupéens, africains, européens et canadiens y ont été accueillis et un public jusque-là éloigné de l’offre culturelle a été touché.

Le Kolectif plaide pour la transformation du site en tiers-lieu culturel ancré localement, reposant sur une gestion partagée et un modèle économique autonome, capable d’assurer des résidences, des formations, des événements artistiques. L’objectif n’est pas de se substituer aux institutions, mais de montrer qu’un autre modèle de gouvernance est possible : plus souple, plus inclusive et mieux adapté aux besoins du territoire.

« Il faut sortir des logiques budgétaires imposées depuis Paris qui étouffent les dynamiques locales », rappelle Laurence. « Ici, on crée des œuvres qui nous ressemblent. »

Ce que propose le Kolectif aujourd’hui, c’est une vision culturelle enracinée et ouverte. Refuser le repli, le folklorisme figé, le « doudouisme » de vitrine. À la place, imaginer une école artistique caribéenne décloisonnée et vivante qui favoriserait les croisements entre disciplines, générations et esthétiques, tout en posant les bases d’une politique culturelle à la hauteur de la richesse créative guadeloupéenne.

Copyright : Delphine Brd (IG : delphine___brd)

Pour sa part, Cap Excellence a annoncé la reprise du chantier en plusieurs phases à partir de septembre 2025, avec des financements publics. Le projet initial est remis à plat pour faire place à une nouvelle concertation.

« Nous avons remis en cause le premier projet pour ouvrir un dialogue avec les acteurs culturels. Ce que nous envisageons aujourd’hui, c’est un lieu hybride, un espace de rencontres où les disciplines se croisent, avec l’ambition d’en faire un pôle économique et culturel structurant », explique Jocelyne Daril.

Si la collectivité n’a pas l’obligation de reloger les occupants, elle affirme vouloir accompagner les artistes dans leur structuration. Des solutions de redéploiement sont à l’étude et la piste d’un tiers-lieu, ailleurs, est envisagée. Le Kolectif, de son côté, accepte de quitter les lieux à condition que les travaux reprennent réellement et qu’un nouveau cadre d’accueil soit mis en place pour que le projet puisse continuer à exister.

Car comme l’affirme Joël Nankin, « Les murs ne m’intéressent pas. Ce qui compte, c’est l’esprit. Ce que l’on va faire demain pour la culture en Guadeloupe. »

Et demain, justement, pourrait bien commencer ici.

Copyright : Delphine Brd (IG : delphine___brd)

Très bel article, les travaux ont_ils repris?